学术活动

学术活动

发布时间:2025-07-08 发布者: 访问次数:

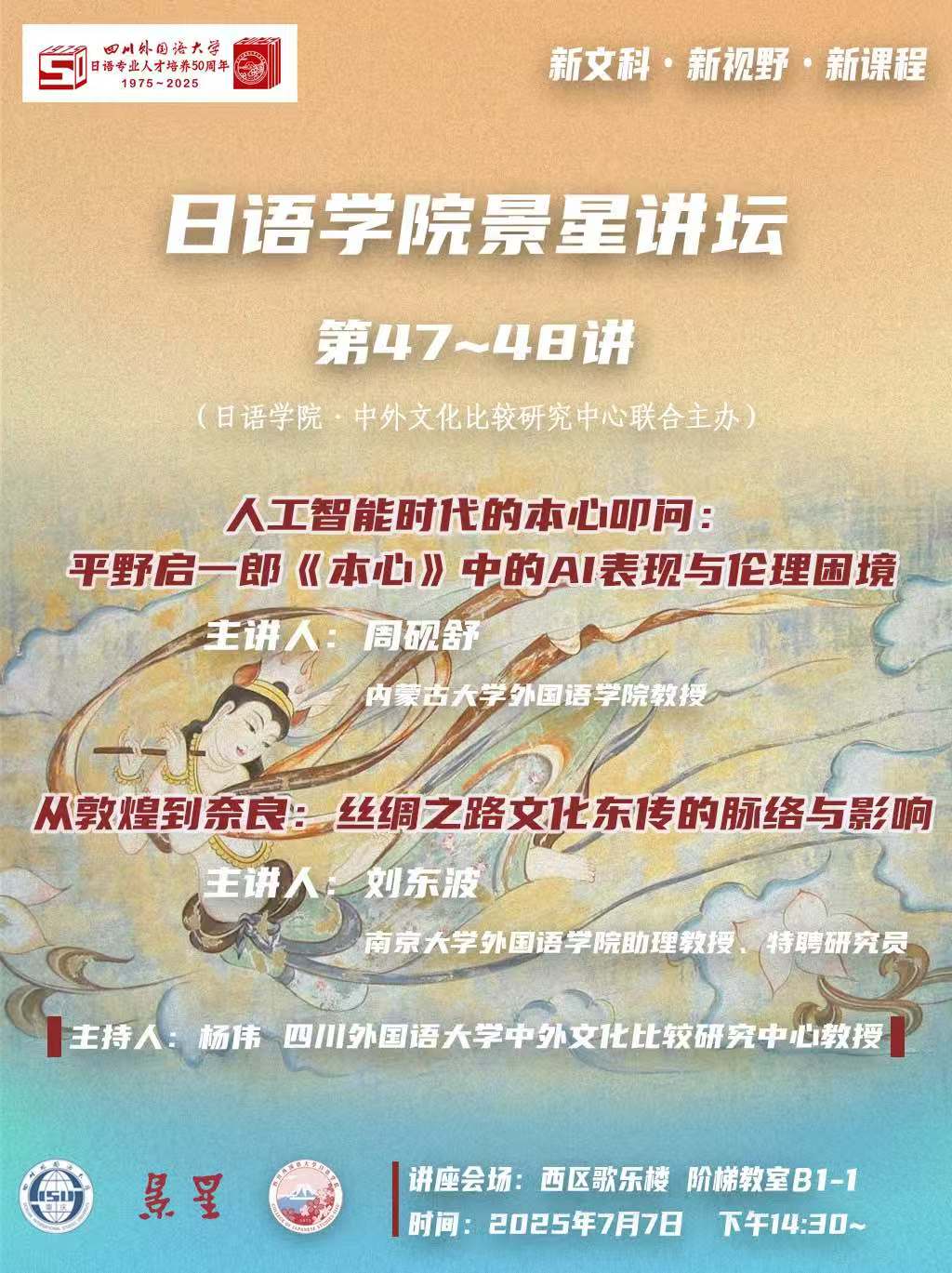

景星讲坛第47-48讲回顾

7月7日下午两点半,由日语学院与中外文化比较研究中心联合主办的“景星讲坛”第47-48讲在我校西区歌乐楼阶梯教室B1-1成功举行。本次讲坛特邀内蒙古大学外国语学院教授周砚舒、南京大学外国语学院特聘研究员刘东波担任主讲人,由中外文化比较研究中心教授杨伟担任主持人。日语专业在校本科生、研究生以及部分专业教师参加了此次学术活动。

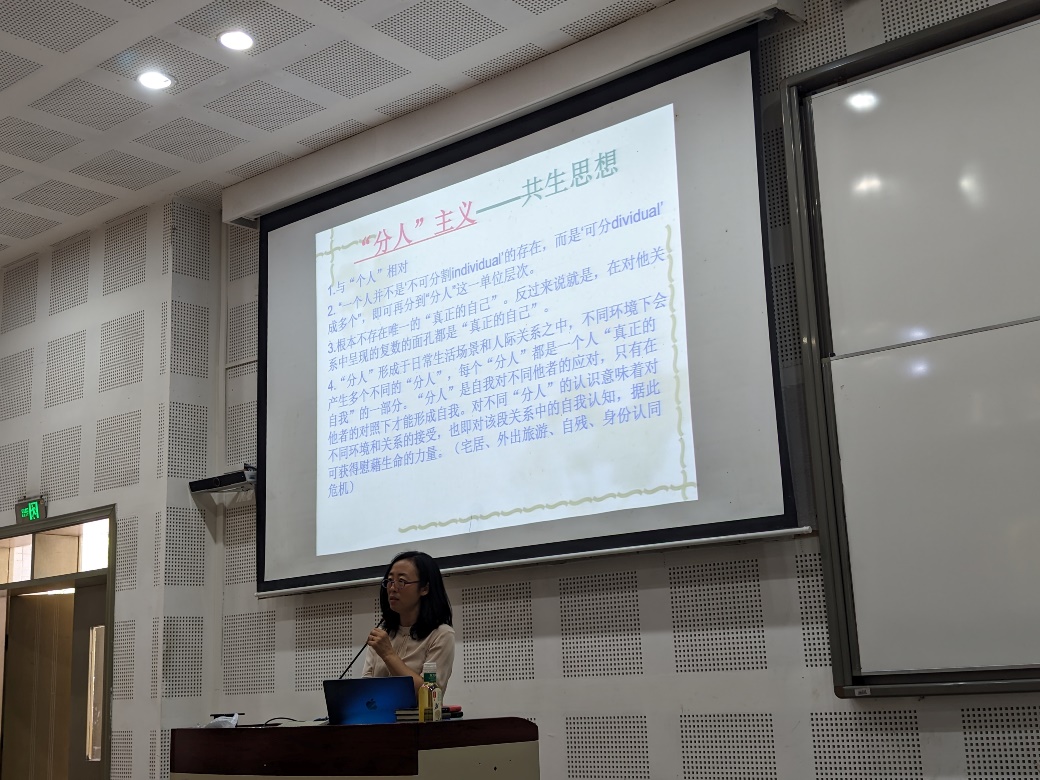

周砚舒教授的讲座首先通过梳理平野启一郎生涯不同阶段的代表作品,并由此介绍了该作家在中后期创作过程中提出的核心理念“分人主义”。该理念强调个人对自我的认知应该建立在与异质性他者相互映照的相对化视野下,进而对诞生于他者视野下无数的自我面容展开调和,最终达到在爱自己的同时也爱他者的目的。

之后,周教授以平野启一郎后期体现“分人主义”理念的代表作《本心》为讨论文本,并聚焦于该作品中对AI形象的塑造以及AI伦理命题的呈现。周教授认为,该作品展现了AI在认知、情感表达层面的突破,同时也揭示出AI技术发展带来的伦理困境,如人机情感边界模糊、人类身份认同危机等。周教授指出,平野启一郎对AI追寻“本心”的描绘,实际上体现出的是对现代社会人类精神异化的反思,以及对科技发展与人本价值关系的深刻叩问。该文本对我们研究日本文学有关AI时代的现代性表达,理解技术发展与人文精神的互动提供了极具参考价值的观察视角。

刘东波老师的讲座基于跨文化交流与传播的问题意识,以丝绸之路文化的东传为线索,介绍了日本近代学术界对敦煌文化的研究及其文学中的敦煌书写。刘老师指出,作为日本皇室宝库的正仓院珍藏有大量被誉为“大唐珍宝”的敦煌文物,是为中日古代文化交流的生动象征。不仅如此,日本自近代以来还曾掀起过三次敦煌热潮,为延续中日间自古以来的文化交流起到了不可磨灭的推动作用。

在讲座过程中,刘老师多次强调,日本正仓院保有的珍贵藏品,不仅承载着中日共同的历史记忆,同时更是双方文化交融的有力见证。因此,通过描绘从敦煌到奈良的文化传播脉络,将能为全球化背景下文物价值的深入挖掘、文化传播的方法论创新、文化遗产国际影响力的提升,以及跨文化理解与交流的推进等方面提供重要的启示意义。

在讲座结束后的交流环节中,两位专家与参会师生进行了亲切深入的互动问答。最后,杨伟教授对本次讲座进行了总结,呼吁在座同学秉持关注他者的学术自觉,最终以日语学习者的身份为中日文化的友好交流做出贡献。本次讲座以专业而与时俱进的学术关切,极大拓展了同学们的学术视野,并进一步激发出同学们关于日本文学翻译与中国文化走出去的实践热情。本次学术讲座在大家的热烈讨论中圆满结束。

(向志鹏 供稿)

上一篇: 没有了

下一篇: 日语学院景星讲坛第44~46讲回顾